BEBERAPA bulan yang lalu, saat sedang hangat-hangatnya berita tentang Helmy Yahya sebagai Dirut yang dicopot jabatannya oleh Dewas TVRI, saya baca di internet koran Kompas melalukan survei terkait hal tersebut. Survei Litbang Kompas, Anda tahu, tentu selalu bermutu. Jangankan soal perseteruan Helmy dan Dewas TVRI, survei soal Pilpres saja koran Kompas menyajikannya dengan ces-pleng. Maka, ketika hasil survei itu dimuat di koran Kompas, sepulang kerja saya sempatkan membeli edisi Kompas hari itu. Saya beli di tukang koran pinggir jalan. Di ujung jalan Diponegoro, seberang bonbin, Surabaya. Lalu saya lanjut perjalanan pulang, si koran Kompas itu saya masukkan bagasi motor Vario saya. Dan, hasil survei Litbang Kompas tentang TVRI-Helmy itu adalah; saya malah belum membacanya. Sampai sekarang. Sampai saya iseng membuat tulisan ini.

Jadi, saya ingin bertanya; kapan terakhir kali Anda membaca koran? Atau malah sudah tidak pernah.

Di seberang Pasar Soponyono Rungkut, saya lihat tumpukan koran yang dijual seorang agen sekarang makin menipis. Di perempatan Panjangjiwo, di dekat lampu merah, dua ibu sepuh duduk di tepi jalan memangku koran dagangannya. Duduk, pasif. Bukan laiknya tukang koran saat zaman koran masih menjadi sumber informasi andalan dulu. Yang mendatangi calon pembeli. Saat lampu merah. Dengan membaca judul isi koran edisi hari itu. Yang kadang di-lebay-kan. Agar menarik. Agar orang tertarik membeli.

Sekarang era digital. Era internet. Era paperless. Lalu nasib koran?

Saya bukan orang koran. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana orang koran mempertahankan mati-matian media cetaknya. Agar tetap hidup. Di tengah gempuran sumber bacaan yang tanpa kertas tadi. Dan era mempertahankan kehidupan media cetak sudah pernah terjadi sebelumnya. Menyesuaikan diri. Dengan perkembangan zaman yang menuntut segala sesuatu penjadi simple. Menjadi praktis.

Perhatikan, mana ada sekarang koran terbit dengan sembilan kolom seperti zaman dulu. Yang tentu akan sangat mengganggu saat di kereta atau pesawat kita membuka-buka halaman koran. Tentu penumpang yang duduk di sebelah kita akan sangat terganggu. Sejak zaman krismon, dipelopori oleh Jawa Pos grup, nyaris semua koran terbit dengan tujuh kolom. Atau lebih kecil lagi. Seperti ukuran Koran Tempo.

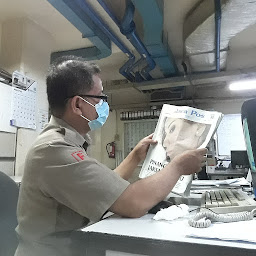

Saya barusan membaca koran Jawa Pos edisi Minggu. Ukurannya kecil, separuh dari ukuran biasanya. Sudah dua kali ini Jawa Pos tampil begini. Sejak hari 23 Agustus Minggu lalu. Hanya untuk edisi Minggu. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan melakukannya untuk edisi reguler hariannya. Sehingga saya melihatnya seperti koran rasa tabloid. Atau ketika saya staples, ia menjadi rasa setengah majalah. Agar? Ya tentu agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Berlaku begitu karena sebagai korban dari tuntutan zaman. Yang menghendaki segala kepraktisan tadi itu. Seperti slogannya, Jawa Pos selalu ada yang baru. Dan ukuran sebegitu itu lagi-lagi Jawa Pos-lah yang memulai? Tunggu dulu.

Sejak 4 Juli lalu, hadir Harian DI's Way. Milik Pak DI, yang sepertinya sampai kini masih identik dengan Jawa Pos. walau sudah lama 'bercerai'. Yang menyebut harian yang diterbitkannya (dengan punggawa mantan orang-orang Jawa Pos dipadu dengan tenaga segar yang belum pernah persentuhan dengan media cetak) bukan koran. Sayangnya, si DI's Way ini belum bisa saya beli secara eceran pada ibu-ibu sepuh penjual koran di pinggir jalan Panjangjiwo itu.

Banyak sudah, di dalam atau di luar negeri, koran berhenti terbit. Kukut, bangkrut. Mati. Sesuai kodratnya, yang hidup akan juga mati. Termasuk industri koran, dan industri apapun juga yang tidak bisa mengikuti tuntutan zaman.****

Tidak ada komentar:

Posting Komentar